Sven, du lebst in Berlin. Was begeistert dich an der Stadt?

Kurz nach dem Mauerfall sind meine Eltern mit mir nach Berlin gezogen. Ich war damals vier oder fünf. Aufgewachsen bin ich in Köpenick. Berlin ist meine Heimat. Dass ich hier bleiben würde, war aber nicht immer klar. Nach dem Abi hatte ich Lust auf Veränderung, wollte wegziehen und andere Orte sehen. Aus verschiedenen Gründen, über die ich heute dankbar bin, hat es damals nicht geklappt. Ich bin nach Friedrichshain gezogen, habe angefangen Fotografie zu studieren und in dieser Zeit erst Berlin für mich entdeckt. Ich meine nicht die Architektur oder das abwechslungsreiche Ausgeh- und Kulturprogramm. Berlin ist für mich ein sehr lebendiger Ort, an dem Hoffnung und Schwermut Hand in Hand gehen. Ein Ort, der sich schwer greifen und beschreiben lässt. Hier leben die unterschiedlichsten Charaktere auf relativ engem Raum zusammen. Und jeder zeichnet ein eigenes Bild von dieser Stadt, nimmt sie anders wahr. Das finde ich spannend.

Deine Themen sind Nacktheit und Landschaft. Was fasziniert dich daran?

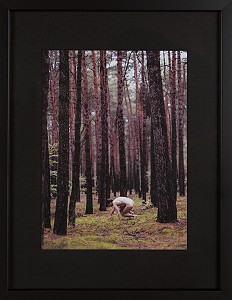

Einen konkreten Auslöser gab es nicht, das ist tatsächlich einfach so passiert. Am Anfang meines Studiums wollte ich keine Menschen fotografieren. Ich hatte keine Lust mit dem Ego und der Erwartungshaltung anderer auseinandersetzen, hatte Angst vor dem Druck. Lange durchgekommen bin ich damit natürlich nicht. Zum Glück (lacht)! Während des Studiums hat sich dann schnell herausgestellt, dass Nacktheit ein Instrument für mich ist, um Botschaften zu vermitteln. Nacktheit hat bei mir keinen Selbstzweck. Sie steht für Befreiung… zum Beispiel für die Befreiung von Konventionen des Alltags. Gleichzeitig treibt mich schon immer eine Sehnsucht nach Rückbesinnung auf das Wesentliche an. Auch in Form einer Rückbesinnung auf das Ursprüngliche, also die Natur. Das hängt sicher auch mit dem Leben in der Großstadt zusammen. Manchmal braucht man einen Ausgleich, um dem Trubel zu entkommen – wenn auch nur für einen kurzen Moment. In meinen Bildern versuche ich das einzufangen.

Gab es einen Moment, eine Arbeit oder eine Begegnung, die dich in deiner kreativen Arbeit besonders geprägt hat?

Auf jeden Fall die gemeinsame Zeit mit meinen Kommilitonen. Die drei Jahre Studium waren für meine Arbeitsweise sehr prägend. Der Austausch, das gemeinsame Arbeiten mit Gleichgesinnten, das war toll. Man beeinflusst sich gegenseitig, kritisiert, kopiert und inspiriert sich, bis schließlich dein ganz eigener Stil daraus entsteht.

Gibt es eine Fotografie, auf die du besonders stolz bist?

Nö, aber es gibt Fotos, auf die ich häufiger angesprochen werde. Eins meiner Selbstporträts – das hat den Leuten offenbar besonders gefallen. Dafür bekomme ich heute noch viel positives Feedback. Stolz bin ich darauf aber nicht. Dann schon eher auf den Gruppen-Akt, der für meine Abschlussarbeit entstanden ist. 14 Menschen, nackt auf einem Haufen, ineinander verschlungen – das war eine Erfahrung. Stolz bin ich dabei aber vor allem auf die entspannte Stimmung. Die Modelle kannten sich nicht und haben sich in dieser Situation schon ein Stück weit ausgeliefert und mir vertraut.

Liegt die Kreativität bei dir in der Familie?

Nein, meine Eltern sind heut noch etwas ratlos und fragen sich, was aus mir mal werden soll (lacht). Eine Festanstellung mit einem regelmäßigen Einkommen würde für sie wahrscheinlich eine Sorge weniger bedeuten. Trotzdem haben sie mich immer unterstützt und mir keine Steine in den Weg gelegt. Viel anfangen können sie mit meinen Arbeiten aber nicht.

Wann ist ein Foto für dich perfekt?

Gar nicht (lacht). In meiner Wohnung hängen so gut wie keine Fotos, die ich selbst gemacht habe. Ich könnte es nicht ertragen, die ganze Zeit meine eigenen Arbeiten zu sehen. Da würden mir ständig nur neue Details ins Auge springen, die mir nicht gefallen oder die ich hätte besser machen sollen. Ich brauche Distanz zu meinen Fotos.

Wen fotografierst du lieber, Männer oder Frauen?

Unterm Strich habe ich bislang mehr Männer fotografiert. Das fällt mir mittlerweile leichter. Was ich aber eigentlich schade finde. Ich würde gerne mehr Frauen fotografieren. Es ist allerdings schwieriger, Frauen zu finden, die kein Problem damit haben, sich vor der Kamera auszuziehen. Im Umgang mit Männern bin ich inzwischen selbstsicherer. Bei Frauen bin ich immer ein wenig aufgeschmissen (lacht).

Planst du ein Motiv oder überlässt du es größtenteils dem Zufall?

Ich plane meine Fotos eigentlich nicht, außer ich bin selbst darauf zu sehen. Die Selbstporträts mache ich genau aus diesem Grund. Wenn ich eine konkrete Idee für ein Motiv im Kopf habe, kann ich sie auch am besten mit mir selbst umsetzen. Wenn ich jemand anderes fotografiere bin ich viel spontaner. Meistens kenn ich die Leute vorher gar nicht. Ich verabrede mich und fahre mit ihnen raus in die Natur. Irgendwann entdecke ich dann eine Stelle, die mir gefällt und dann fangen wir an zu fotografieren. Meine Modelle sind dabei nicht die ganze Zeit über nackt. Das ist eher ein Prozess.

Digital oder analog?

Vor einiger Zeit hätte ich sofort analog gesagt. Man ist dabei fokussierter. Aber ich fotografiere auch sehr gerne digital. Man hat einfach mehr Möglichkeiten und die Qualität ist heute auch kein Problem mehr. Im Nachhinein kann man hier und da noch etwas an den Farben drehen und eine bestimmte Stimmung erzeugen. Das ist analog mit sehr viel mehr Aufwand verbunden.

Was für Kunst hängt in deiner Wohnung?

Auf dem Boden im Wohnzimmer steht das Bild von einer ehemaligen Dozentin aus dem Studium. Im Flur hängt das Bild eines Bekannten. Das war es.

Du hast auf deiner Website auch einen Blog. Wie wichtig ist dir die Präsentation deiner Werke im Internet oder auf Social-Media-Kanälen?

Ich glaube heutzutage führt kein Weg mehr daran vorbei, seine Arbeiten auch im Internet zu zeigen. Über die Social-Media-Kanäle erreicht man die breite Masse. Ein paar meiner Bilder habe ich über meine Facebook-Seite schon verkauft. Überbewerten würde ich die sozialen Netzwerke aber nicht.

Wie findest du deine Modelle? Wonach wählst du sie aus?

Meistens finden die Modelle mich und schreiben mich an. Manchmal schreibe aber auch ich zuerst – z.B. auf Facebook. Ich fotografiere nicht so gerne Menschen, die schon viel Kameraerfahrung haben. Die wissen, aus welcher Perspektive sie am besten aussehen und lassen sich nicht so gern auf was Neues ein. Glatte Schönheit langweilt mich eher.

Arbeitest du lieber allein oder in einem Team?

Ich bin auf jeden Fall ein Einzelgänger. Ich möchte aber auch Leute kennenlernen und mich austauschen. Wenn ich beim Fotografieren mit dem Modell allein bin, ist die Stimmung natürlich intimer als wenn noch weitere Personen dabei sind. Besonders dann, wenn das Modell sich für die Fotos auszieht. Es ist spannend, dass der Small-Talk-Teil dabei oft übersprungen wird und man schnell zu den Themen kommt, die die Leute tatsächlich bewegen. Vielleicht ist diese Art des Kennenlernens auch meine eigentliche Leidenschaft. Das Fotografieren ist wahrscheinlich nur ein Alibi dafür und das fertige Foto das schöne Nebenprodukt des Treffens.

Würdest du deine Fotografie als schöne Fotografie bezeichnen?

Ich würde schon sagen, dass meine Arbeiten dem heutigen ästhetischen Empfinden nach „schön“ sind. Mir persönlich fast schon zu schön. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen kantiger und suche deshalb eher Modelle, die keine klassischen Schönheiten sind.

Kannst du dir vorstellen, deine Fotografien von einem anderen Künstler weiterbearbeiten zu lassen?

Ja, das könnte ich mir vorstellen. Die Idee, meine Bilder wegzugeben und ein anderer Künstler erschafft daraus etwas Neues, finde ich spannend. Allerdings nicht ohne vorherigen Austausch.

Gibt es zukünftige Projekte, von denen du uns schon berichten kannst?

Ich habe so zwei, drei Ideen, die schon seit geraumer Zeit in meinem Kopf rumgeistern. Das eine hat mit dem Thema Altern zu tun. Ich würde gerne eine Akt-Serie mit älteren Menschen machen, die zeigt: Älter werden ist weder eklig noch schlimm. Es ist natürlich und ein welker Körper kann genauso ästhetisch sein wie ein junger.

Verfolgst du ein künstlerisches Ziel?

Bei meinen freien Arbeiten fotografiere ich in erster Linie für mich selbst. Viele empfinden meine Bilder als ästhetisch schön, gleichzeitig aber auch als bedrückend und deprimierend. Ich kann das schon verstehen. Ich sehe in ihnen aber Hoffnung und Dankbarkeit. Für mich geht’s um Demut dem Leben gegenüber.